On peut hésiter entre trois attitudes possibles de l’auteur de la République à l’égard de l’art moderne :

a) « Ce n’est pas de l’art. Tant mieux ! »b) « C’est hélas de l’art… »c) « Voilà enfin l’art que j’attendais ! »

On se propose ici de démontrer que Platon serait très enthousiaste et qu’il pourrait s’écrier, à la différence de Hegel, « ici commence l’art ». Autrement dit et paradoxalement, l’esthétique de Platon ne contredit aucunement l’art moderne et l’art contemporain ; il s’y actualise au contraire.

On se propose ici de démontrer que Platon serait très enthousiaste et qu’il pourrait s’écrier, à la différence de Hegel, « ici commence l’art ». Autrement dit et paradoxalement, l’esthétique de Platon ne contredit aucunement l’art moderne et l’art contemporain ; il s’y actualise au contraire.Partons du texte de la République, X, 595a sq. :

« J’ai bien à l’esprit, repris-je, les raisons nombreuses et de toutes sortes qui nous font dire que nous avons fondé notre cité le plus correctement possible, et je l’affirme surtout quand je réfléchis au sujet de la poésie.— De quoi s’agit-il ? demanda-t-il.— Du rejet absolu de cette partie de la poésie qui est imitative. Qu’elle doive être désormais rejetée absolument, avec toute la rigueur possible, cela apparaît selon moi beaucoup plus clairement depuis que nous avons distingué et isolé les différentes espèces de l’âme.— Que veux-tu dire ?— […] Il me semble que toutes les œuvres de ce genre [l’imitation] déforment l’esprit de leur auditoire, à moins que ceux qui les entendent ne possèdent l’antidote, c’est-à-dire la connaissance de ce qu’elles sont réellement. »

Suivent les « trois espèces de lits » :

1) D’abord, dans le monde intelligible, l’Idée ou la forme intelligible de lit, que le dieu a produite (« il a produit ce lit unique qui est lui-même ce qu’est le lit »), et qui correspond à l’essence du lit, c’est-à-dire à sa vérité et donc au plus haut degré de réalité qui soit du lit (c’est le « lit qui existe réellement »). L’Idée de lit est donc nécessairement une, en tant que principe anhypothétique de tous les lits.

2) Suit, dans le monde sensible, le lit fabriqué par l’artisan à partir de l’Idée de lit. Il y a autant de lits matériels que d’objets-lits. Le multiple naît du passage de la forme à la matière, de l’Idée aux choses, preuve que les lits fabriqués par les artisans ressemblent, mais ressemblent seulement à l’Idée de lit ; elles en ont précisément seulement l’apparence.

3) A un niveau encore inférieur du monde visible, se trouve le lit représenté par le peintre, « imitateur » de l’objet lit fabriqué par l’artisan. La peinture est « une imitation de l’apparence » et non pas de la vérité, d’où la condamnation de « l’art de l’imitation », dont les représentations sont les plus éloignées du vrai. Tout comme les ombres projetées sur le fond de la caverne, les œuvres de l’art imitatif sont des simulacres, des reflets des objets réels. C’est le domaine de l’image. Car « ces imitateurs [y compris les tragédiens] ne créent en effet que des fantasmagories, et non des êtres réels ».

3) A un niveau encore inférieur du monde visible, se trouve le lit représenté par le peintre, « imitateur » de l’objet lit fabriqué par l’artisan. La peinture est « une imitation de l’apparence » et non pas de la vérité, d’où la condamnation de « l’art de l’imitation », dont les représentations sont les plus éloignées du vrai. Tout comme les ombres projetées sur le fond de la caverne, les œuvres de l’art imitatif sont des simulacres, des reflets des objets réels. C’est le domaine de l’image. Car « ces imitateurs [y compris les tragédiens] ne créent en effet que des fantasmagories, et non des êtres réels ». Ainsi « le peintre produira un cordonnier qui paraîtra réel, alors que lui-même ne connaît rien à la cordonnerie, et qu’il le produit pour des gens qui ne s’y connaissent pas davantage, mais qui observent les choses en se basant sur les couleurs et les figures. […] De la même façon, je pense, nous dirons que l’expert en poésie, à l’aide de mots et de phrases, émaillera chaque art [téchnê] des couleurs qui lui conviennent, sans connaître rien d’autre que l’art d’imiter. »

|

| Chaise. Philippe Starck. |

Or « C’est […] une nécessité déterminante que pour chacun [des objets fabriqués] ce soit l’utilisateur qui soit le plus expérimenté, et que ce soit lui qui communique au fabricant les qualités et les défauts de ce qu’il produit, tels qu’ils se révèlent à l’usage de celui qui les utilise. » La « science » est ainsi, non pas du côté du fabricant, mais de l’usager, qui communique ensuite à l’artisan ce qu’il souhaite pour l’objet qu’il utilise. L’artisan acquiert ainsi une « science » de seconde main, c’est-à-dire une « opinion correcte », qui lui permet de fabriquer, en fonction de son habileté, l’objet demandé. Mais l’imitateur ? Il n’acquiert pas « la science des choses » qu’il représente s’il n’en a pas l’usage ; et il ne sait pas « si elles sont belles et correctes ou non » s’il n’est pas informé par « celui qui sait ».

On serait ici tenté d’objecter à Socrate que le peintre, qui dort dans son lit, sait en tant que dormeur ce qui fait un bon lit. Pourquoi Platon a-t-il choisi de prendre pour exemple le cas du lit, alors que n’importe qui en connaît l’usage, y compris celui qu’il appelle « l’imitateur » et dont il entend nous démystifier ? Parce que le dessin du lit n’est d’aucun usage — à moins d’en représenter le plan de construction comme le dessin de Starck — à la différence du lit fabriqué par l’artisan. Même si le peintre représente le lit qu’il imagine être le plus confortable possible, il n’en demeure pas moins que son dessin ne sera qu’une représentation de ce lit confortable, et pas le lit confortable lui-même. « Ceci n’est pas un lit » aurait pu dire Socrate avant Magritte. Il n’est d’aucune utilité, et partant, il ne possède aucune finalité, car un lit est un lit si et seulement s’il sert à recueillir le corps fatigué du dormeur. Dans le monde sensible, « l’excellence, la beauté, la justesse de chaque objet fabriqué, de chaque être vivant, de chaque action » ne sont pas « ordonnées à autre chose qu’à l’usage de chacun, c’est-à-dire à ce pourquoi chacun existe, qu’il soit fabriqué ou bien qu’il existe naturellement ».

|

| D'après Escher |

La raison nous donne à concevoir le lit identique à lui-même, tandis que les sensations, mais aussi le dessin, nous le représentent à chaque fois différent en fonction des angles de vue : « un lit, si tu le regardes sous un certain angle, ou si tu le regardes de face, ou de quelque autre façon, est-il différent en quoi que ce soit de ce qu’il est lui-même, ou bien paraît-il différent tout en ne l’étant aucunement ? […] il semble différent, mais il ne l’est en rien. » L’art imitatif pictural entretient l’illusion d’optique et la limitation de notre champ de vision. Il imite ou reproduit nos perceptions sensibles, elles-mêmes déjà mutilées et incomplètes, déformées et sujettes aux illusions. La raison maintient le lit dans son identité ; elle perce le voile des apparences pour (conce-)voir l’objet lit tel qu’il est en lui-même. Les sens éclatent le même objet en autant de perceptions singulières, non seulement visuelles (en fonction des différents angles de vue), mais encore tactiles, auditives, etc., et chacune de ces perceptions est susceptible de déformer la réalité sensible elle-même sous l’effet d’une illusion optique, auditive, etc. L’apparence du lit est toujours multiple, jamais identique à elle-même dans le temps et dans l’espace. La permanence du lit tient à l’opération de la raison qui pense le lit, plutôt qu’elle ne le perçoit. La raison, à ce titre, exclut le temps et l’espace sensibles ; elle fige le lit non pas pour le photographier dans un état particulier ; mais, au contraire en l’extrayant du fluide spatial et temporel, en le sortant du fleuve des apparences sensibles, elle le prive de toute représentation et donc de toute image. Le lit, dans son identité stable, est ainsi sans couleur, sans forme, sans dimension. C’est un concept.

Au contraire, le dessin de tel ou tel lit s’apparente aux coloriages de l’enfant, dont l’univers mental est encore en majorité celui de l’imagination, c’est-à-dire celui de la mise en images du réel. L’enfant, comme Saint Thomas, ne croit que ce qu’il voit. S’il voit un fantôme… Le dessin de l’artiste est ainsi destiné aux enfants et aux prisonniers de la caverne. Quelle différence feront-ils entre ce qu’ils voient et ce que représente l’artiste ? Aucune. L’art imitatif ne donne aucune clé aux ignorants pour les corriger et les détourner de leurs illusions. Il n’éduque pas le regard, puisqu’il re-présente ce que nous voyons déjà, sans savoir que nous voyons mal ce que nous pensons être la réalité de tel lit. « Ainsi, le médiocre [le dessin, ombre du réel] s’accouplant au médiocre [l’imagination génératrice d’illusions, très « à distance de la pensée réfléchie »], l’art imitatif n’engendre que du médiocre [il maintient le spectateur dans son ignorance, « loin de la vérité »] » conclut Socrate (603b). C’est donc un double inutile de perceptions imaginatives et imagées qui nous éloignent de la réalité du lit. Platon, c’est certain, se méfierait de la photographie.

Qu’en est-il au contraire de l’art non imitatif ? Mais existe-t-il seulement un art (esthétique) qui ne soit pas imitatif pour Platon? Dans le livre X de la République, ce n’est pourtant pas tant le peintre de trompe-l’œil comme Zeuxis (mort en 400) qui est le plus accusé que le poète, et pas n’importe lequel : Homère, « même si l’affection et le respect que [Socrate a] depuis l’enfance pour [lui] [le] font hésiter à parler » (595c), comme il le confie à Glaucon. Or la poésie est elle aussi, qu’elle soit épique ou tragique, un art imitatif, dans la mesure où elle « représente, disons-nous, les êtres humains engagés dans des actions qui sont ou bien forcées, ou bien accomplies de leur plein gré » ; autrement dit, elle imite parce qu’elle met en scène des actions et des réactions passionnelles — les personnages de l’Iliade et de l’Odyssée « éprouvent soit de la peine, soit de la joie » — qui apparaissent sinon vraisemblables, du moins imaginables. Ce n’est pas de philosophes ou de sages dont il est question chez Homère, mais bien plutôt de « héros accablés par le malheur qui [déclament] une longue complainte mêlée de gémissements ». Ce n’est pas la raison qui est suscitée à la récitation de l’aède, mais « cette partie excitable de l’âme », « cette partie qui est assoiffée de larmes et portée à se lamenter sans retenue », attitude qui « convient à une femme » plutôt qu’à un héros. D’ailleurs, n’aurions-nous pas honte de nous conduire de la sorte s’il nous arrivait « un chagrin personnel » ? Nous chercherions au contraire à « nous montrer capables de demeurer calmes et de l’endurer, parce que cette attitude est celle d’un homme […] ». Et pourtant, l’art du poète, lorsqu’il nous représente « ces héros qui chantent en se frappant la poitrine », fait que « nous éprouvons du plaisir et que nous nous laissons prendre ». C’est là que se situe le vice de l’art poétique. Il nous pousse à nous complaire, à jouir de « ce qui nous ramène au ressassement de la souffrance et aux gémissements », c’est-à-dire qu’il flatte en nous « l’élément irrationnel, indolent et enclin à la lâcheté ». Il dévirilise « — et seul un petit nombre [des gens de valeur] fait exception ».

Qu’en est-il au contraire de l’art non imitatif ? Mais existe-t-il seulement un art (esthétique) qui ne soit pas imitatif pour Platon? Dans le livre X de la République, ce n’est pourtant pas tant le peintre de trompe-l’œil comme Zeuxis (mort en 400) qui est le plus accusé que le poète, et pas n’importe lequel : Homère, « même si l’affection et le respect que [Socrate a] depuis l’enfance pour [lui] [le] font hésiter à parler » (595c), comme il le confie à Glaucon. Or la poésie est elle aussi, qu’elle soit épique ou tragique, un art imitatif, dans la mesure où elle « représente, disons-nous, les êtres humains engagés dans des actions qui sont ou bien forcées, ou bien accomplies de leur plein gré » ; autrement dit, elle imite parce qu’elle met en scène des actions et des réactions passionnelles — les personnages de l’Iliade et de l’Odyssée « éprouvent soit de la peine, soit de la joie » — qui apparaissent sinon vraisemblables, du moins imaginables. Ce n’est pas de philosophes ou de sages dont il est question chez Homère, mais bien plutôt de « héros accablés par le malheur qui [déclament] une longue complainte mêlée de gémissements ». Ce n’est pas la raison qui est suscitée à la récitation de l’aède, mais « cette partie excitable de l’âme », « cette partie qui est assoiffée de larmes et portée à se lamenter sans retenue », attitude qui « convient à une femme » plutôt qu’à un héros. D’ailleurs, n’aurions-nous pas honte de nous conduire de la sorte s’il nous arrivait « un chagrin personnel » ? Nous chercherions au contraire à « nous montrer capables de demeurer calmes et de l’endurer, parce que cette attitude est celle d’un homme […] ». Et pourtant, l’art du poète, lorsqu’il nous représente « ces héros qui chantent en se frappant la poitrine », fait que « nous éprouvons du plaisir et que nous nous laissons prendre ». C’est là que se situe le vice de l’art poétique. Il nous pousse à nous complaire, à jouir de « ce qui nous ramène au ressassement de la souffrance et aux gémissements », c’est-à-dire qu’il flatte en nous « l’élément irrationnel, indolent et enclin à la lâcheté ». Il dévirilise « — et seul un petit nombre [des gens de valeur] fait exception ».  |

| Achille |

L’art poétique est vecteur de troubles de l’âme, lesquels conduisent aux troubles politiques, s’il est vrai que l’organisation politique reflète celle de l’âme. On peut se demander dès lors s’il n’existerait pas une imitation bonne. Après tout, l’organisation politique ne doit-elle pas imiter celle de l’âme quand la raison gouverne ? Toutefois il ne s’agit pas tant d’imitation que de causalité ou de réciprocité. Or sur ce point, on peut hésiter. La cause de l’injustice politique semble être le dérèglement de l’âme ; mais n’en est-elle pas aussi la réciproque ? Car en fonction du régime politique, on peut connaître l’état de l’âme des citoyens. La politique est le miroir de l’âme. On peut en effet hésiter sur le type de rapports entre état d’âme et Etat. Est-ce la hiérarchie des parties de l’âme qui cause, par réflexion, tel ou tel type de régime politique, telle ou telle organisation sociale ? Ou bien est-ce au contraire le politique qui met notre âme dans tel ou tel état ? Soyons précis sur les termes. Un rapport causal, du type du modus ponens, distingue entre la cause et l’effet, tel qu’en l’absence de la cause, l’effet ne se produit pas. Si A, alors B ; mais si non-A, non-B, en acceptant que B ne puisse être sans A. Ici, si la raison gouverne l’âme, alors les sages gouvernent la cité ; mais si la raison ne gouverne pas, les sages sont à la merci des méchants qui gouvernent la cité. Peut-on inverser la cause et l’effet ?

Si les sages gouvernent la cité, la raison gouverne dans toutes les âmes. Pas sûr… En effet, si les sages sont en petit nombre, on ne voit pas comment ils pourraient se maintenir au pouvoir en demeurant sages, c’est-à-dire sans être enclins au recours à la violence et à la terreur pour maintenir à distance la majorité de méchants. Si les sages sont en majorité, ils obtiendront l’obéissance de la minorité qui n’aura le choix qu’entre se soumettre ou se convertir à la sagesse. Dans tous les cas, l’effet n’est pas certain parce qu’il tient à une condition : l’avantage numérique des sages. En revanche, si tous ou presque sont sages, ou du moins qu’ils font preuve de la plus grande rationalité, la cité aura toutes les chances d’être la moins injuste possible. La cause est donc bien l’état de l’âme.

| Raphaël. Au centre, Platon et Aristote. |

Dès lors que tous les citoyens sont devenus sages — par hypothèse théorique — il ne s’agit plus d’un rapport causal entre l’organisation de l’âme et celle de la cité, mais bien d’une relation de réciprocité. Par réciprocité, on entend une relation dynamique à double sens, et non le seul rapport quasi vectoriel de la cause vers l’effet. Dans la relation réciproque, les deux parties se renforcent mutuellement ; elles ne doivent donc rien à l’autre, tandis que dans la relation causale, l’effet est déterminé par l’occurrence de sa cause. Ainsi, dans la cité des hommes justes (parce que guidés par la raison), les rapports politiques et sociaux découlent naturellement de leur état d’âme, à tel point qu’il n’est plus besoin de lois positives ou d’institutions du pouvoir, extérieures et contraignantes. Les hommes justes ne peuvent que se conduire justement entre eux. L’autocratie de la raison dans l’âme chez tous les citoyens conduit paradoxalement à l’anarchie politique, au sens où aucun « monopole de la violence » dans les mains de l’Etat n’est plus nécessaire pour obtenir des individus la conduite sociale adéquate au vivre-ensemble. Mais alors on comprend mieux ce que présente le paradigme de la cité juste tel qu’il est longuement décrit dans la République. Il correspond aux conditions politiques et sociales qu’il serait nécessaire d’établir, pour permettre — en théorie — le passage de la causalité (le philosophe-roi, autocrate politique) à la réciprocité (la cité anarchique des sages). La cité absolument juste aurait la forme d’une communauté de sages, amis entre eux. Mais il ne s’agit que d’un « idéal régulateur » puisque rien ne prouve que tout individu possède « le naturel philosophe » tel que Socrate en parle au livre VI. En fait, rares sont ceux « qui [sont animés] du véritable amour du savoir », c’est-à-dire ceux qui sont « naturellement [disposés] à lutter pour atteindre l’être » (490a-b). De manière plus réaliste, on peut tenter d’établir la cité qui serait la moins injuste possible, dans laquelle chaque naturel, correspondant respectivement à une des parties de l’âme (le désir, l’ardeur et la réflexion), tiendrait la place qui lui convient le mieux sur le modèle de l’âme juste. Ainsi la raison doit gouverner ; le philosophe doit être roi. Ce qui constitue le « chœur du naturel philosophe », ce sont « le courage, la grandeur d’âme, la facilité à apprendre, la mémoire » (490c). Mais ce naturel philosophe peut, on l’a vu à travers les effets corrupteurs de l’art poétique, être dénaturé s’il n’a pas « la chance de recevoir l’instruction qui lui convient » (492a). Les vertus naissantes sont fragiles ; elles doivent être encouragées et renforcées par une éducation appropriée. Ceux qui sont dépourvus de ce « naturel philosophe » doivent au moins acquérir la vertu de justice a minima, savoir la disposition à obéir aux lois, ce qui suppose la modération des désirs. Il n’est donc pas question d’imitation ici, mais d’une correspondance proportionnelle entre les états d’âme des citoyens et l’organisation politique de la cité.

|

| Homère |

Or ici ce que dit Socrate devient tout particulièrement intéressant pour notre propos. « Il serait donc juste, dit-il, [que la poésie] revienne [dans la cité juste] à cette condition, quand elle aura réussi à produire sa justification […] » ; et il poursuit : justification « visant à démontrer qu’elle n’est pas seulement agréable, mais également utile pour les constitutions politiques et pour la vie humaine » (607d). Le poète se doit de défendre son art en usant de l’exercice rationnel par excellence : la démonstration. A côté de son œuvre, il doit produire un discours qui l’explique et le justifie dans ce qu’elle peut apporter à l’édification (au sens premier du terme) des âmes. Si la poésie, en revanche, se présente nue aux oreilles des gens, elle risque fort de s’avancer sous les traits de la « Muse séduisante ». Il faut penser son art, y réfléchir, et ne pas se laisser aller au seul plaisir des sens, ou chercher seulement à flatter et à plaire à un public donné. Et cela est d’importance pour Socrate, « plus important [même] qu’il n’y paraît », car cela tient à la question essentielle : « deviendra-t-on bienfaisant ou méchant ? » La poésie doit se défendre, en tant, à présent, que vecteur de vertu. Doit-on en déduire, que ce faisant, elle quitte l’espèce des arts imitatifs ?

Revenons aux caractéristiques de l’art imitatif en général. On a vu qu’il fallait distinguer entre deux dimensions de l’imitation : l’imitation sur le plan ontologique et l’imitation dans le domaine psychologique des passions de l’âme. L’art imitatif est donc d’abord celui qui reproduit des objets fabriqués ou qui décrit des passions humaines en s’en tenant à leur surface, à leur apparence. Or ce que nous voyons des choses n’est pas les choses elles-mêmes, mais seulement un aspect, qui plus est potentiellement déformé, de leur manifestation sensible. Pour accéder aux choses telles qu’elles sont, identiques à elles-mêmes, il convient au contraire de les concevoir par la raison, c’est-à-dire sous forme de concepts, et idéalement par l’intuition de leur Idée. S’en tenir aux apparences, c’est se repaître des ombres des choses. Or la partie de l’âme qui recueille et fabrique de telles ombres est l’imagination, la faiseuse d’images. C’est elle qui fait le lien entre les deux dimensions de l’imitation. En proposant des images dégradées des choses, l’art imitatif n’excite que l’imagination, laquelle prend dès lors le pas sur la partie la meilleure de l’âme, savoir la raison. Il s’ensuit un dérèglement de l’âme. Les passions étant libérées et dominantes en l’âme, le poète imite ce dérèglement sous la forme de récits et de complaintes dans lesquels l’individu est submergé par ses passions. Dans les deux cas, celui de la peinture et celui de la poésie, l’art imitatif ne fait rien pour éduquer le public, comme par exemple susciter en lui l’examen de conscience. Les trompe-l’œil de Zeuxis reproduisent non pas la nature, mais plutôt les visions de chacun sans indiquer qu’elles ne sont que des visions. La nature n’est pas ce qu’on voit, sans quoi le soleil continuerait de se coucher, etc. Les tragédies et les comédies mettent en scène des personnages passionnés, sans permettre au spectateur de se mettre à distance. On est toujours tenté en effet de s’identifier à tel ou tel personnage, sans que cela implique la remise en question. L’art imitatif reproduit l’illusion et l’erreur. Il est une image, non du réel — le discours philosophique ou mathématique, par le logos et à partir de l’exercice de la dianoia, est ce qui s’en approcherait le plus par l’intermédiaire des concepts et des relations —, mais de l’illusion.

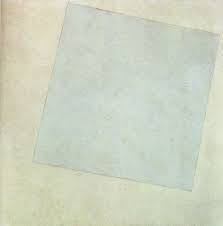

Cela étant dit, en quoi consisterait au contraire l’art non imitatif ? Ce serait, dans le domaine de la peinture, celui qui se présente au spectateur pour ce qu’il est : une illusion. C’est le tableau qui s’annonce comme tableau. N’est-ce pas ce que fait Magritte dans son tableau au titre évocateur : La Trahison des images ? Et que dire du Carré blanc sur fond blanc de Malevitch ? N’est-ce pas une façon de nous détourner des illusions de la peinture, et conséquemment, une manière d’éducation du regard ? Qu’y a-t-il à voir dans ce tableau ? Dans la mesure où il ne représente aucun objet du réel, il n’imite rien. Il n’est en aucun cas « un miroir que l’on promène le long du chemin ». Il est à lui-même sa propre justification. Il se montre dans ce qu’il est : un tableau, de la peinture, un artefact. Surgit d’un seul coup un nouvel objet dans le monde sensible. Un objet en lui-même. Alors que les tableaux figuratifs à l’excès, les trompe-l’œil, sont des demi-objets parce qu’ils ne montrent que ce qu’ils représentent, et fondent tout leur effet sur leur disparition dans l’œil et l’esprit du spectateur, le tableau de Malevitch se présente et s’impose à nous parmi les autres objets du monde ; il existe en tant que tableau. Il parvient à se représenter lui-même tout en étant lui-même: il est la (re)présentation du tableau, et peut-être même de tout tableau. Il n’est dès lors plus une simple image, mais un être.

Cela étant dit, en quoi consisterait au contraire l’art non imitatif ? Ce serait, dans le domaine de la peinture, celui qui se présente au spectateur pour ce qu’il est : une illusion. C’est le tableau qui s’annonce comme tableau. N’est-ce pas ce que fait Magritte dans son tableau au titre évocateur : La Trahison des images ? Et que dire du Carré blanc sur fond blanc de Malevitch ? N’est-ce pas une façon de nous détourner des illusions de la peinture, et conséquemment, une manière d’éducation du regard ? Qu’y a-t-il à voir dans ce tableau ? Dans la mesure où il ne représente aucun objet du réel, il n’imite rien. Il n’est en aucun cas « un miroir que l’on promène le long du chemin ». Il est à lui-même sa propre justification. Il se montre dans ce qu’il est : un tableau, de la peinture, un artefact. Surgit d’un seul coup un nouvel objet dans le monde sensible. Un objet en lui-même. Alors que les tableaux figuratifs à l’excès, les trompe-l’œil, sont des demi-objets parce qu’ils ne montrent que ce qu’ils représentent, et fondent tout leur effet sur leur disparition dans l’œil et l’esprit du spectateur, le tableau de Malevitch se présente et s’impose à nous parmi les autres objets du monde ; il existe en tant que tableau. Il parvient à se représenter lui-même tout en étant lui-même: il est la (re)présentation du tableau, et peut-être même de tout tableau. Il n’est dès lors plus une simple image, mais un être.  La Fontaine de Duchamp aussi se jette, plutôt qu’elle ne s’offrirait, séduisante, à notre vue, modifiant profondément notre regard sur l’art et sur les objets de ce monde quotidien que nous n’interrogeons jamais. Là encore, point d’imitation : l’artiste n’a rien re-produit, il a seulement déplacé un objet et réalisé sous nos yeux l’être de toute métaphore, un glissement de sens, de champ, de symbole. Il produit d’un seul coup la démystification de l’art, et du même coup libère l’artiste des fonctions d’illusionniste que la foule lui assignait. Il n’est plus question d’entretenir l’illusion, de tout fonder sur l’habilité à tromper soit en créant l’apparence de l’apparence du réel, soit en introduisant un monde fantasmagorique dans le réel et même à la place de celui-ci; l’artiste s’affirme comme tel, il ne se fait plus oublier. Dès lors, nous savons que ce que nous voyons est une vision singulière, propre, idiosyncrasique. Ce n’est plus une illusion du réel qui tente de se faire passer pour lui. On ne se laisse plus « prendre ». Et du même coup, on s’interroge.

La Fontaine de Duchamp aussi se jette, plutôt qu’elle ne s’offrirait, séduisante, à notre vue, modifiant profondément notre regard sur l’art et sur les objets de ce monde quotidien que nous n’interrogeons jamais. Là encore, point d’imitation : l’artiste n’a rien re-produit, il a seulement déplacé un objet et réalisé sous nos yeux l’être de toute métaphore, un glissement de sens, de champ, de symbole. Il produit d’un seul coup la démystification de l’art, et du même coup libère l’artiste des fonctions d’illusionniste que la foule lui assignait. Il n’est plus question d’entretenir l’illusion, de tout fonder sur l’habilité à tromper soit en créant l’apparence de l’apparence du réel, soit en introduisant un monde fantasmagorique dans le réel et même à la place de celui-ci; l’artiste s’affirme comme tel, il ne se fait plus oublier. Dès lors, nous savons que ce que nous voyons est une vision singulière, propre, idiosyncrasique. Ce n’est plus une illusion du réel qui tente de se faire passer pour lui. On ne se laisse plus « prendre ». Et du même coup, on s’interroge. Ne faut-il pas à notre tour ne plus nous laisser prendre à nos propres illusions ? L’artiste assume ses illusions, mais cela ne veut pas dire qu’il les ignore comme telles ; il a pris conscience de la singularité de son œil et de l’inépuisement du réel à travers lui. Il produit en nous le choc des certitudes, il nous réveille de notre « sommeil dogmatique ». Il est celui qui dénonce les ombres de la paroi. L’art s’est libéré en s’affirmant comme vision et non plus comme image du réel ; il est apparu à lui-même et aux autres, du jour où il a affirmé, comme Prospero dans La Tempête, que les œuvres « are such stuff / As dreams are made on ». A présent, le monde de l’art est advenu. Et grâce à lui, les œuvres du passé ressuscitent en tant qu’objets (au sens ontologique du terme) d’art. Mais qu’en est-il de Platon ? Reconnaîtrait-il aux œuvres modernes le droit de pénétrer dans la cité juste ? Si elles ne prétendent à rien d’autres qu’à ce qu’elles sont, qu’elles produisent dès lors en nous une forme de démystification, qu’elles ne nous subjuguent plus, mais au contraire se présentent d’emblée comme des visions subjectives au sein du réel sans jamais se prendre pour lui, n’opèrent-elles pas une forme d’éducation salutaire ? Ne permettent-elles pas au spectateur de prendre conscience que le réel n’est pas dans ce qu’il se contente de voir ? Dans la distinction entre l’image et la vision que l’art pictural a opérée consciemment avec les impressionnistes, se joue la distinction entre voir et ce qui est vu. Certes, je ne peux voir que ce que je vois, mais ce que je vois n’est pas ce que je vois. Comme la lumière elle-même : je vois grâce à elle mais sans la voir. L’art nous fait ainsi penser ontologiquement, dans l’aveu humble de son impuissance à montrer le réel tel qu’il est en lui-même. L’art moderne, dans son étrangeté, la singularité de ses œuvres, introduit à la question de toute métaphysique, telle que Heidegger la pose : « Sur quel fondement se tient l’étant ? ». La démultiplication des œuvres-visions de l’art nouveau propose à la contemplation autant d’étants qui interrogent l’origine de tout étant : que voyons-nous du réel ? D’où vient que nous voyons (seulement) ce que nous voyons ? Quel est l’être universel de tout ce qui nous semble être, c’est-à-dire de tout ce qui nous apparaît ? Si nous ne voyons que ce que nous pouvons voir et que chaque vision est singulière, comment s’opère la communication entre nos visions ? Comment accéder à l’étant en lui-même, et plus encore à l’être d’où procèderaient les étants ?

Mais Platon pourrait alors objecter que si l’art moderne dénonce la dichotomie entre vision et image du réel, il ne nous dit pas comment sortir de la caverne. L’art ne risque-t-il pas de nous décourager d’accéder jamais au vrai ? Certes, il est déjà engagé dans le dévoilement des apparences, puisqu’il nous indique que ce que nous voyons n’est qu’une vision et non une image du réel. Mais ne sommes-nous pas condamnés au solipsisme, à l’errance à l’intérieur de soi ? Comment se dégager de ces visions ? C’est ici qu’il faut justifier le geste artistique en en révélant la question métaphysique première. C’est là qu’il faut philosopher et que le discours doit seconder la sensation — et l’ébranlement — intellectuelle que l’art moderne a produite. C’est en cela que l’art moderne se révèle l’adjuvant inespéré de l’émancipation intellectuelle. Les premiers doutes naissent ainsi de ces visions étranges qui brisent les ombres habituelles, et qui encouragent certains à secouer leurs chaînes. La curiosité, dans tous les sens du terme, c’est-à-dire cette inquiétude née de la confrontation à l’étrangeté, voilà la qualité pédagogique de l’art moderne. Cette ouverture — cette disponibilité — à la question, sans laquelle il n’y a pas de philosophie, l’art moderne la rend possible.